Burgruine / Schloss Lupburg

Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

**

|

|

|

Lage und Zugänglichkeit

|

|

Lupburg liegt wenige Kilometer südöstlich von Parsberg, das wiederum zwischen

Regensburg und Neumarkt an der A 3 gelegen ist. Man verlässt die Autobahn bei

der Ausfahrt Parsberg, fährt weiter bis in die Stadt und folgt im Zentrum den

Schildern nach links Richtung Lupburg. Nach wenigen Kilometern sieht man die

Burgruine auf einem Hügel mitten im Ort.

Die Anlage ist ganzjährig zugänglich, wobei aber die intakten Schloss- und

Nutzgebäude aus dem 16. und 17. Jahrhundert verschlossen sind.

|  |  |

|

Geschichte

|

|

Ludewicus Luppurch, vielleicht edelfreier Gründer der Burg, wird 1142 zum

erstenmal in einer Urkunde des Klosters Wessobrunn als Zeuge in illustrer adeliger Gesellschaft erwähnt.

Die Lupburger übten im 12. Jahrhundert die Vogtei über das bedeutende Regensburger Kloster St. Emmeram

aus, große Teile ihres Besitzes befanden sich auf Klostergütern. Zudem hatten

sie Geleitrechte an der Königsstraße im Labertal und damit auch die hohe

Gerichtsbarkeit inne. Es gelang den Lupburgern trotz hoher Stellung nicht, einen

dauerhaften und geschlossenen Herrschaftsbereich ausbilden, auch wenn Konrad von

Lupburg im Jahr 1185 sogar als Graf tituliert wird. Der letzte Vertreter des

Geschlechts, ein weiterer Konrad von Lupburg, wird 1296 zum Regensburger Bischof

gewählt.

Die Burg kommt 1300 an das Hochstift Regensburg, Ansprüche des bayerischen Herzogs werden von Bischof Konrad mit einer Abfindungszahlung abgegolten. Er stirbt 1310. 1387 fällt Lupburg dann doch durch Kauf an die Wittelsbacher. Herzog Johann von

Bayern-München verpfändet sie dann 1395 an den Ritter Hans aus dem nahegelegenen

Parsberg, in dessen Familie sie danach bleibt. Einer seiner Nachfolger, Christoph von

Parsberg, hat sich in einer prächtigen Grabplatte in der Lupburger Kirche am Fuß

der Burg verewigen lassen. Sie stammt aus dem Jahr 1461 und zeigt den Ritter in

voller Turnierrüstung mit Plattenpanzer, Schwert und Lanze.

Die Wittelsbacher Herzöge von Pfalz-Neuburg versuchten ab 1530 die Lupburg in ihren Besitz zu bringen.

Es herrschte aber Uneinigkeit, wie viel sie zum Auslösen des Pfandes bezahlen sollten. Sie behaupteten gar,

dass stattdessen ihnen eine Zahlung zustünde und die Streitigkeiten zogen sich jahrzehntelang hin,

bis der Kaiser in Wien eingriff und die Ablöse auf 14.000 Gulden festgelegt wurde - zugunsten der Parsberger.

Von 1572 bis zur Mediatisierung im Jahr 1806 unterhält das Herzogtum Pfalz-Meiburg dort ein Pflegamt. Die Burg selbst wird 1632 von den Schweden zerstört und im Jahr 1710 wieder aufgebaut - allerdings nur die untere Burg.

Nach der Säkularisation kommt die Lupburg in

Privatbesitz und verfällt. Im 20. Jahrhundert übernimmt die öffentliche Hand die

Anlage, in jüngerer Zeit wurde sie umfassend saniert und die untere Burg zum Teil wiederaufgebaut.

|

|

|

|

Beschreibung |

|

Durch einen ansteigenden Weg, der an der Südseite des Burgberges entlang führt,

gelangt man an das einfache Tor an der Südwestecke. Die Lage auf einer hohen

felsigen Erhebung machte einen Graben wohl überflüssig.

Der Burghof der Unterburg wird

hufeisenförmig von Schloßgebäuden aus dem 16. und 17. Jahrhundert umringt: Im

Süden steht ein noch gut erhaltenes Wohngebäude und das wiedererichtete Torhaus,

im Westen das in letzter Zeit neu ergänzte und bedachte Hauptgebäude, im Norden

ein großes Speichergebäude.

Die Lupburg zeichnet sich in erster Linie durch eine fast vollständig intakte

Ringmauer aus, an deren Innenseite die neueren Bauten anlehnen. An ihr lässt

sich die Entstehungszeit der Burg gut ablesen: In den unteren Bereichen erkennt

man sehr großformatige, sorgfältig bearbeitete Kalksteinquader, die in das 12.

Jahrhundert verweisen. In den oberen Bereichen der Mauer wurden im späteren

Mittelalter und in der Neuzeit kleinere Quader, Bruchsteine und Backsteine

verbaut.

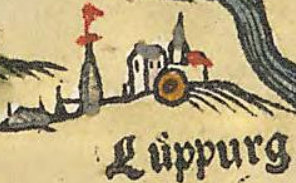

Im Mittelalter bildete den Kern der Anlage allerdings die Oberburg - die Unterteilung lässt sich im Kartenausschnitt von Apian ablesen, dort sieht man auch den spitz bedachten Bergfried. Sie wurde nach der Zerstörung nicht wieder aufgebaut. Auf dem Felsen mehrere Meter über dem Hof liegen nur noch die Fundamente des Bergfriedes auf der Zugangsseite, der aus glatten, großen

Kalksteinquadern gebaut war. Gut erkennbar ist der Aufbau der

Bergfriedmauer mit zwei Schalen aus Quadern und dazwischen einer Füllung aus

Bruchsteinmaterial. Dem Bergfried vorgelagert ist eine Zwinger- oder Ringmauer aus

Bruchsteinen, die jüngeren Datums sein dürfte. Südöstlich vom Bergfried markiert

ein großes Mauereck mit großen Fenstern im ersten Stock und Lichtscharten im

Erdgeschoss den einstigen Palas der Burg.

|

|

|

|

Wissenswertes |

|

Im nahen Parsberger Schloss

gibt es ein heimatkundliches Museum, im Sommer findet im Innenhof ein

Theaterfestival statt. Nähere Informationen zu Museum und Festival finden sich

unter

http://www.parsberg.de

.

|

|

|

|

Zustand nach und vor der Renovierung |

|

|

|

|

|

Fundamente des Bergfrieds

|

|

|

|

|

|

Torturm und ruinierter Palas |

|

|

|

|

|

Karte Bayernatlas

|

|

|

|

|