|

|

Ritter und Burg

|

|

Befestigte Wohnsitze waren im Ursprung ein Privileg des Hochadels: der Könige, dann der Herzöge und Grafen. Ihre Vasallen und Ministerialen übernahmen diese prestigeträchtige Wohnform aber bald mit der Erlaubnis ihrer Herren, da der Burgenbau für die Absicherung ihrer Territorien vorteilhaft war. Selbst geistliche Herrschaftsträger, in der Oberpfalz die Bischöfe von Regensburg und Bamberg, unterhielten Ritter zur Verwaltung und Sicherung ihrer Besitzungen. Diese versuchten nach und nach, eigene abhängige Dienstmannen an sich zu ziehen. So multipliziert sich mit der Zahl der Ritter schnell auch die Zahl der Burgen.

Befestigte Wohnsitze waren im Ursprung ein Privileg des Hochadels: der Könige, dann der Herzöge und Grafen. Ihre Vasallen und Ministerialen übernahmen diese prestigeträchtige Wohnform aber bald mit der Erlaubnis ihrer Herren, da der Burgenbau für die Absicherung ihrer Territorien vorteilhaft war. Selbst geistliche Herrschaftsträger, in der Oberpfalz die Bischöfe von Regensburg und Bamberg, unterhielten Ritter zur Verwaltung und Sicherung ihrer Besitzungen. Diese versuchten nach und nach, eigene abhängige Dienstmannen an sich zu ziehen. So multipliziert sich mit der Zahl der Ritter schnell auch die Zahl der Burgen.

Das Rittertum (lat. militia=Kriegerschar) selbst setzt sich rechtlich gesehen aus zwei Gruppen zusammen. Zum einen gibt es die ältere Gruppe der freien Adeligen, die sich später oft mehr oder weniger freiwillig als Gefolgsmann (lat. vasallus, fidelis) oder Ministeriale einem höheren Adeligen (König, Herzog, Bischof, Graf) anschlossen und dafür von ihm ein Lehen (lat. beneficium) bekamen. Sie wurden auch "Edelfreie" oder lateinisch "nobiles" genannt.

Die zweite Gruppe sind ursprünglich unfreie Ministerialen oder Dienstmannen (lat. ministeriales), die nicht erbberechtigt waren. Vielmehr waren sie abhängige Berufskrieger und/oder Verwaltungsbeamte. Im Laufe des 13. Jahrhunderts aber steigen die Ministerialen selbst in den Adelsstand auf und werden dann auch zu den Rittern (lat. milites) gerechnet. Die Grenzen zwischen den beiden Gruppen verwischten in der Folge fast vollständig.

Im Oberpfälzer Raum sind alle diese rechtlichen Abhängigkeitsverhältnisse der Ritter aufzufinden: Edelfreie waren in Laaber und in Ehrenfels, Reichsministerialen in Sulzbürg, Ministerialen des bayerischen Herzogs in Kallmünz. Dienstmänner der wichtigen ostbayerischen Adelsgeschlechter (z.B. der Markgrafen von Cham und Vohburg, der Grafen von Leuchtenberg oder der Grafen von Sulzbach) saßen auf den vielen kleinen und mittelgroßen Burgen, die in der Oberpfalz heute noch zu sehen sind. Die Regensburger Bischöfe hatten durch ihre Ministerialen Kontrolle u.a über Brennberg und Donaustauf. Viele Ritter versuchten übrigens, das komplizierte Lehenssystem für sich zu nutzen, um im Machtgefüge aufzusteigen: Sie nahmen Lehen und Ämter von konkurrierenden Mächten an, zum Beispiel vom Regensburger Bischof und vom bayerischen Herzog, der mit dem Bischof in ständigem Streit lebte. So konnten sie oft eine unabhängige Position ausbauen.

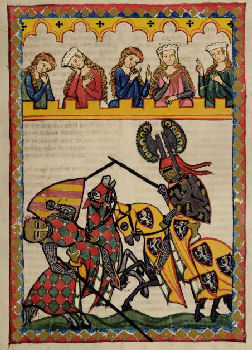

Eine europaweite Bewegung lässt bei den Rittern ein übergreifendes Standesbewusstsein entstehen und schafft im Laufe der Zeit eine höfische Kultur, an der auch die Ritter in unserer Gegend regen Anteil hatten. In literarischen Werken und Liedern (z.B. das Nibelungenlied aus Passau oder der Parsifal von Wolfram von Eschenbach in Mittelfranken) werden ritterliche Ideale vorgestellt: Treue, Freigiebigkeit, Beständigkeit, Mäßigkeit, Tapferkeit usw. Der Minnesang bringt dem Ritter eine verfeinerte, höfische Form der Liebe näher. Auch hier taten sich lokale Dichter hervor, z.b. die Grafen von Hohenburg, Reimar von Brennberg oder später Hadamar von Laaber. Prächtige Turniere in größeren Städten wie Regensburg führten die Herrlichkeit der Ritter dem gemeinen Volk auf beeindruckende Weise vor Augen. Zur Selbstdefinition dieser Kriegerkaste dienten aber auch prestigeträchtige Statussymbole wie die kostspielige Ausrüstung (Schlachtross, Schwert, Lanze, Rüstung) und nicht zuletzt die Burg als repräsentativer und wehrhafter Wohnsitz.

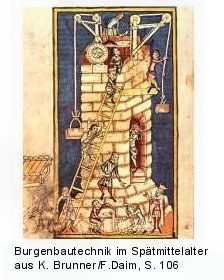

Wie so ein Burgenbau konkret ablief, wird gerade in Frankreich in einem spektakulären Experiment ausprobiert. Mehr dazu unter: http://www.guedelon.fr/de/.

|

|

|

|

Blütezeit |

|

Der Höhepunkt des Burgenbaus liegt im 12. und 13. Jahrhundert. Friedrich Wilhelm Krahe schätzt, dass um 1300 etwa 80% der 17500 Burgen des deutschsprachigen Raumes bestanden. Das lag auch daran, dass das Rittertum von den Salier- und Stauferkaisern massiv gefördert wurde.

Der Höhepunkt des Burgenbaus liegt im 12. und 13. Jahrhundert. Friedrich Wilhelm Krahe schätzt, dass um 1300 etwa 80% der 17500 Burgen des deutschsprachigen Raumes bestanden. Das lag auch daran, dass das Rittertum von den Salier- und Stauferkaisern massiv gefördert wurde.

In der Oberpfalz sind um 1300 die meisten der von Pfistermeister angenommenen 625 (!!) Burgen fertiggestellt. Die geographischen Verhältnisse in der Oberpfalz (eine Vielzahl von geeigneten Baustätten auf den Erhebungen des Oberpfälzer Waldes und des Jura), aber auch die zersplitterte Herrschaftsstruktur (viele kleine Gebiete, die von verschiedenen Lehensherren abhängig waren) haben den Burgenbau begünstigt. Dazu kam, dass in der Gegend überall das geeignete Baumaterial vorhanden war: Kalk-, Sandstein und Granit. Zudem war die Region später relativ arm und Geld für Neubauten fehlte oft. Auch in Franken, im Bayerischen Wald und in Teilen Schwabens war das alles der Fall - entsprechend ist auch dort die Burgendichte relativ hoch.

Die hohe Burgendichte im Mittelalter ist im Landschaftsbild unserer Zeit nur noch schwer nachzuvollziehen. Man muss bedenken, dass etliche der Burgen und "festen Häuser" der Kleinadeligen, die in fast jedem Dorf zu finden waren, heute (nahezu) spurlos verschwunden sind. So manche Dorfkirche war im Ursprung Burgkapelle. Etliche Weiler und Höfe waren einmal Burgen. Viele kleine Schlösser aus dem 16. und 17. Jahrhundert haben in ihren Grundmauern noch Reste alter Burganlagen. Schließlich wurden viele Höhenburgen relativ früh wieder verlassen und durch Schlösser in den Tälern ersetzt. Sie sind als uralte Burgställe nur noch in ein paar Bodenerhebungen und in Flur- und Straßennamen erkennbar. Trotzdem sind immer noch hunderte Anlagen gut nachzuvollziehen.

Dagegen finden sich südlich der Donau heute bedeutend weniger Burgen. Das hat mehrere Gründe. Ursprünglich fusste auch hier das Herrschaftssystem auf dem Rittertum, das wie anderswo auch Burgen baute. Doch konnten die bayerischen Herzöge schnell ein geschlosseneres Herrschaftsgebiet schaffen und die eigenständigen Ritter als Zwischeninstanz weitgehend ausschalten. Große Grafengeschlechter wie die Andechser, die Wasserburger und die Falkensteiner starben früh aus und wurden von den Wittelsbachern beerbt. So wurden früher als anderswo die Burgen als Herrschaftssitze aufgegeben und ab 1500 durch neu gebaute Schlösser ersetzt. Und weil sie nicht auf schwierig zugänglichen Bergen sondern in der Ebene lagen, konnte das Baumaterial ohne Schwierigkeiten restlos wiederverwertet werden. Deshalb ist heute von den einst reichlich vorhandenen Burgen südlich der Donau fast nichts mehr übrig geblieben.

|

|

|

|

Erstellt 9/2000, aktualisiert 08/2012.

|